城市居住区规划设计规范解读.ppt

城市居住区规划设计规范解读.ppt

《城市居住区规划设计规范解读.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《城市居住区规划设计规范解读.ppt(96页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

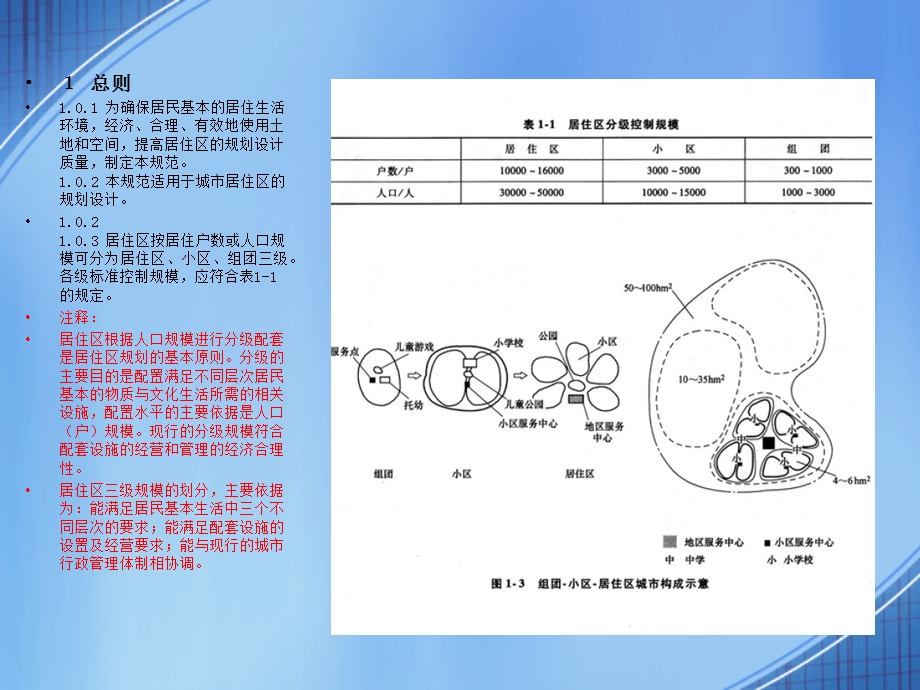

1、城市居住区规划设计规范解读,2011.4,GB 5018093 主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日 关于发布国家标准城市居住区规划设计规范的通知建标号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的城市居住区规划设计规范已经有关部门会审,现批准城市居住区规划设计规范GB 5018093为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。中华人民共和国建设部一九九三年七月十六日,总则1.0.1 为确保居民基本的居住

2、生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。1.0.2 本规范适用于城市居住区的规划设计。1.0.2 1.0.3 居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。各级标准控制规模,应符合表1-1的规定。注释:居住区根据人口规模进行分级配套是居住区规划的基本原则。分级的主要目的是配置满足不同层次居民基本的物质与文化生活所需的相关设施,配置水平的主要依据是人口(户)规模。现行的分级规模符合配套设施的经营和管理的经济合理性。居住区三级规模的划分,主要依据为:能满足居民基本生活中三个不同层次的要求;能满足配套设施的设置及经营要求;能与现行的城市行政管理体制

3、相协调。,居住区的规划结构居住区的规划布局结形式可采用居住区小区组团、居住区组团、小区组团及独立式组团等多种类型。注释:居住区规划结构,有以居住小区为基本单位、以居住组团为基本单位、以居住组团和居住小区为基本单位组织居住区三种基本形式(图1-4)1.0.4 居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。其配建设施的面积总指标,可根据规划布局结形式统一安排、灵活使用。注释:居住区的规划结构,是根据居住区的功能要求综合地解决住宅与公共服务设施、道路、公共绿地等相互关系而采取的组织方式。居民的活动规律和特点是影响居住区规划结构的主要因素(图1-5)。,居住区规划设计原则1.0.5 居住区的规划设计,应

4、遵循下列基本原则:1.0.5.1 符合城市总体规划的要求;1.0.5.2 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3 综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划(图1-6);1.0.5.4 适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;1.0.5.5 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、

5、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。,城市居住区2.0.1 一般称居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指被城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000-50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地(图2-1)。城市小区一般称小区,是指被城市道路或自然分界线所围合,并与居住人口规模(10000-15000人)相对应,配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。居住组团2.

6、0.3 一般称组团,指般被小河道路分隔,并与居住人口规模(1000-3000人)相对应,配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。居住区用地(R)住宅用地、公建用地、道路用地和公共绿地等四项用地的总称。住宅用地(R01)住宅建筑基底占地及其四周合理间距内的用地(含宅间绿地和宅间小路等)的总称。公共服务设施用地(R02)一般称公建用地,是与居住人口规模相对应配建的、为居民服务和使用的各类设施的用地,应包括建筑基底占地及其所属场院、绿地和配建停车场等。道路用地(R03)居住区道路、小区路、组团路及非公建配建的居民小汽车、单位通勤车等停放场地。,居住区(级)道路一般用以划分小区的道路。在大城

7、市中通常与城市支路同级。小区(级)路一般用以划分组团的道路。组团(级)路上接小区路、下连宅间小路的道路。宅间小路住宅建筑之间连接各住宅入口的道路。公共绿地(R04)满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地,应包括居住区公园、小游园和组团绿地及其它块状带状绿地等。配建设施与人口规模或与住宅规模相对应配套建设的公共服务设施、道路和公共绿地的总称。其它用地规划范围内除居住区用地以外的各种用地,应包括非直接为本区居民配建的道路用地、其它单位用地、保留的自然村或不可建设用地等。,公共活动中心配套公建相对集中的居住区中心、小区中心和组团中心等。道路红线城市道路(含居住区级道路)用

8、地的规划控制线。建筑线一般称建筑控制线,是建筑物基底位置的控制线。日照间距系数根据日照标准确定的房屋间距与遮挡房屋檐高的比值。建筑小品既有功能要求,又具有点缀、装饰和美化作用的、从属于某一建筑空间环境的小体量建筑、游憩观赏设施和指示性标志物等的统称。,住宅平均层数 住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值(层)。住宅类型(表2-1 高层住宅(大于等于10层)比例高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率(%)。中高层住宅(79层)比例中高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率(%)。人口毛密度和人口精密度人口毛密度每公顷居住区用地上容纳的规划人口数量(人/)。2.0.24 人口净密度 每公顷住宅用地

9、上容纳的规划人口数量(人/)。住宅建筑套密度(毛)和住宅建筑套密度(净)2.0.25 住宅建筑套密度(毛)每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑套数(套/)。2.0.26 住宅建筑套密度(净)每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑套数(套/)。住宅建筑面积毛密度与住宅建筑面积精密度2.0.27 住宅建筑面积毛密度每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑面积(万2/2)。2.0.28 住宅建筑面积净密度每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑面积(万2/2)。建筑面积毛密度(容积率)2.0.29 建筑面积毛密度也称容积率,是每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积(万2/2)或以居住区总建筑面积(万2)与居住区用地(万m2)

10、的比值表示。住宅建筑精密度2.0.30 住宅建筑净密度,住宅平均层数 住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值(层)。住宅类型(表2-1 高层住宅(大于等于10层)比例高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率(%)。中高层住宅(79层)比例中高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率(%)。人口毛密度和人口精密度人口毛密度每公顷居住区用地上容纳的规划人口数量(人/)。2.0.24 人口净密度 每公顷住宅用地上容纳的规划人口数量(人/)。住宅建筑套密度(毛)和住宅建筑套密度(净)2.0.25 住宅建筑套密度(毛)每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑套数(套/)。2.0.26 住宅建筑套密度(净)每公顷住宅

11、用地上拥有的住宅建筑套数(套/)。住宅建筑面积毛密度与住宅建筑面积精密度2.0.27 住宅建筑面积毛密度每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑面积(万2/2)。2.0.28 住宅建筑面积净密度每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑面积(万2/2)。建筑面积毛密度(容积率)2.0.29 建筑面积毛密度也称容积率,是每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积(万2/2)或以居住区总建筑面积(万2)与居住区用地(万m2)的比值表示。住宅建筑精密度2.0.30 住宅建筑净密度,住宅建筑基底总面积与住宅用地面积的比率(%)。建筑密度2.0.31 建筑密度居住区用地内,各类建筑的基底总面积与居住区用地面积的比率(%)。

12、绿地率2.0.32 绿地率居住区用地范围内各类绿地的总和占居住区用地的比率(%)。绿地应包括:公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地(即道路红线内的绿地),其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地,不应包括屋顶、晒台的人工绿地。停车率和地面停车率2.0.32a 停车率 居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率(%)。2.0.32b 地面停车率 居民汽车的地面停车位数量与居住户数的比率(%)。拆建比2.0.33 拆建比拆除的原有建筑总面积与新建的建筑总面积的比值。,用地与建筑用地居住区规划总用地构成3.0.1 居住区规划总用地,应包括居住区用地和

13、其它用地两类。其各类、项用地名称可采用本规范第2章规定的代号标示。注释:居住区用地包括住宅用地、为本区居民配套的公共服务设施用地(也称公共用地)、公共绿地以及把上述三项用地联成一体的道路用地等四项用地。其他用地包括居住区外围的道路用地(如独立组团外围的小区路、独立小区外围的居住区级道路或城市道路),在本区内安排的非为本区居民服务的各类建筑和设施用地,保留的各类用地和不可建设用地(图3-1)。,居住区用地构成3.0.2 居住区用地构成中,各项用地面积和所占比例应符合下列规定:3.0.2.1 居住区用地平衡表的格式,应符合本规范附录A,第条的要求。参与居住区用地平衡的用地应为构成居住区用地的四项用

14、地,其它用地不参与平衡;3.0.2.2 居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标,应符合表3-2规定。注释:居住区、小区、组团是一个完整的体系,构成居住区用地的四项用地比例关系要与居住区、小区、组团的居住人口规模对应,必须再规划中统一安排、统一核算用地平衡。居住区用地平衡表的作用主要为:对居住区、小区和组团土地使用现状进行分析,作为调整用地制定规定的依据之一;进行方案比较,检验设计方案用地分配的经济性和合理性;是审批居住区规划设计方案的依据之一。,人均居住区用地控制3.0.3 人均居住区用地控制指标,应符合表3-3规定。注释:人均居住区用地控制指标建筑气候分区、居住区规模、住宅层数三项因素决定。

15、居住区所处建筑气候分区及地理纬度对日照间距要求大小不同,导致居住密度和相应的人均占地面积有明显不同;居住区的规模不同,需配套的设施不同,导致人均占地面积不同;住宅建筑层数越高,所能达到的居住密度相应较高,人均所需居住区用地相应就低一些。对低层住宅的用地指标,控制上限,以限制建过多的底层住宅。对中高层住宅上下限指标要求较严格,以限制只有在要求达到一定的密度而多层住宅又达不到所要求的密度时,才考虑建中高层住宅。一般情况下,纬度较高的地区采用上限,较低的地区采用下限;住宅建筑面积标准较高的居住区采用上限;住宅建筑面积标准较低的居住区采用下限。,建筑 居住区内建筑分类 3.0.4 居住区内建筑应包括住

16、宅建筑和公共服务设施建筑(也称公建)两部分;在居住区规划用地内的其它建筑的设置,应符合无污染不扰民的要求。,规划布局与空间环境居住区规划布局规划布局4.0.1 居住区的规划布局,应综合考虑周边环境、路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系,构成一个完善的、相对独立的有机整体(图4-1),并应遵循下列原则:4.0.1.1 方便居民生活,有利安全防卫和物业管理;4.0.1.2 组织与居住人口规模相对应的公共活动中心,方便经营、使用和社会化服务;4.0.1.3 合理组织人流、车流和车辆停放,创造安全、安静、方便的居住环境;注释:现在许多居住小区实行人车完全分流,地面除预留必

17、要的消防通道外,全部留给行人,而车辆则直接进入地下车库,提高了居住环境的安全性与舒适性。,规划布局形式注释:片状式布局形式指住宅建筑在尺度、形体、朝向等方面具有较多相同的因素,并以日照间距为主要依据建立起来的紧密联系构成的群体,它们不强调主次等级,成片成块,成组成团地布置(图4-2)。轴线布局形式通常空间轴线或可见或不可见,可见者常由线性的道路、绿带、水体等构成。但不论轴线的虚实,都具有强烈的聚集性和导向性。一定的空间要素沿轴布置,或对称或均衡,形成具有借走的空间序列,起着对酌全局的作用(图4-3)。向心式布局将一定空间要素围绕占主导地位的要素组合排列,表现出强烈的向心性,易于形成中心。这种布

18、局形式山地用地较多,顺应自然地形布置的环状路网造就了向心的空间布局(图4-4)。围合式布局是指住宅沿基地外围周边布置,形成一定数量的次要空间并共同围绕一个主导空间,构成后的空间无方向性,主入口按环境条件可设于任一方位,中央主导空间一般尺度较大,统率次要空间,也可以其形态的特异突出其主导地位。围合式布局可以有宽敞的绿地和舒展的空间,日照、通风和视觉环境相对较好,但要注意控制适当的建筑层数(图4-5)。,居住区的空间与环境设计居住区空间注释:居住区内空间由三维的物质要素限定而成。居住区空间需要人感知其的存在,它和发生在其中的生活内容在空间的形式、尺度、比例、质感等物理性要素具有某种程度的相关性。居

19、住区内空间具有层次感,它是由人心理上的安全感、归属感和私密性要求决定的。居住区规划设计所考虑的空间主要侧重研究外部空间,研究如何通过外部空间的筑造营造一个适合居住的居住环境。外部空间的构成要素注释:外部空间的构成要素可分为基本构成要素和辅助构成要素。基本构成要素是指限定基本空间的建筑物、高大乔木和其他较大尺度的构筑物(如墙体、柱或柱廊、高达的自然地形等)。辅助构成要素是指用来形成附属空间以丰富空间的尺度和层次的较小尺度的三维实体,如矮墙、院门、台阶、灌木和起伏的地形等(图4-6)。空间的限定注释:外部空间的形成一般具有三种基本的限定方式:围合、占领、占领物间的联系(图4-7)。,围合的空间具有

20、很强的地段感和私密性;易于限定空间界限和提供监视;可以减少破坏行为;可以增进居民之间的交往和提供户外活动场(图4-8)。一般情况下,在住宅院落空间的构筑上较多地运用围合的空间限定方式;在住宅群落空间和由点状或塔状住宅限定的住宅院落空间的构筑中,较多地运用实体占领空间的扩张联系来进行空间限定;而实体占领的空间限定方式则较多地运用在少量高层住宅的空间限定、街区公共空间及住宅区整体空间的重点部分。常见的情况是,在一个住宅区的外部空间构筑中,各种空间限定方式往往根据具体的条件(如外部环境、住宅的层数、地形地貌等)以及规划的构思(如规划的结构等)综合加以运用。空间的类型注释:空间由流动的带形空间和静止的

21、院落空间两种基本类型(图4-9)。在具体的住宅区规划设计中往往将这两种基本空间类型进行有机组合,营造富有边和和特征的居住区空间景观(图4-10)。,便于寻访、识别和街道命名(图4-11);居住区空间与环境设计的基本要求注释:建筑设计和群体布置多样化,首先要重视、体现地方特色和建筑物本身的个性,如南方宜通透,北方宜封闭;对群体的布置,南方宜开敞,北方宜南敞北闭;其次,要根据居住区规划的整体构思,单体结合群体,造型结合色调,平面结合空间综合进行考虑;第三,多样化和空间层次丰富,强调在协调的前提下,求多样、求丰富、求变化的基本原则(图4-12)。,住宅5.0.1 住宅建筑的规划设计,应综合考虑用地条

22、件、选型、朝向、间距、绿地、层数与密度、布置方式、群体组合、空间环境和不同使用者的需求等因素确定。宜安排一定比例的老年人居住建筑。住宅建筑日照标准5.0.2 住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防震、管线埋设、视线卫生等要求确定。建筑气候区划5.0.2.1 住宅日照标准应符合表5-1规定。注释:为区分我国不同地区气候条件对建筑影响的差异性,明确各气候区的建筑基本要求,提供建筑气候参数,从总体上做到合理利用气候资源,防止气候对建筑的不利影响,制订了建筑气候区划标准,全国共分7个气候分区,见此页图5-2.住宅建筑日照标准注释:不同建筑气候地区,不同规模大小的城市地区;在所规

23、定的“日照标准日”内的“有效时间带”里;保证住宅建筑底层窗台达到规定的日照时数即为该地区住宅建筑日照标准(图5-1)。,日照标准日注释:我国南北纬度差约50余度,在高纬度地区比低纬度地区在同一条件下达到日照标准难度大得多。统一纬度的统一日照标准,城市规模不同,用地紧张的矛盾不同,小城市能大道的大中城市可能很难达到。综合地理纬度与建筑气候区划和城市规模两大因素,在考虑实际与可能基础上,规定冬至日与大寒日为两级“日照标准日”。日照时数注释:日照时数为住宅建筑日照标准的控制标准。即在规定的日照标准日内,一套住宅中有一间主要居室获得满窗日照时间不低于规定的时间。计算起点注释:以距离室内地坪0.9m高的

24、外墙位置作为日照时间计算起点,见图5-1。有效日照时间带注释:日照标准除日照时间外,日照质量也是重要的衡量指标。有效时间带是控制日照质量的有效手段,是根据日照强度与日照环境确定的。凡以大寒日为日照标准日,有效日照时间带为8时至16时;以冬至日为标准日,有效日照时间带为9时至15时。,住宅日照间距注释:在住宅群体组合中,为保证每户都能获得规定的日照时间和日照质量而要求住宅长轴外墙之间保持一定的距离,即为日照间距。日照间距的确定是以太阳高度角与方位角为依据,利用竿影日照图的原理来求取的(图5-3、图5-4)。在实际工作中,日照间距一般采用前幢住宅高度与前后排住宅之间的距离之比来表示(H:D),经常

25、以1:1.0、1:1.2、1:2.0等形式出现。建筑高度计算方法:平屋面建筑:挑檐屋面自室外地面算至檐口顶,加上檐口挑出宽度;有女儿墙的屋面自室外地面算至女儿墙顶。坡屋面建筑:屋面坡度小于36.5(含36.5)的自室外地面算至檐口顶加上檐口出挑宽度;坡度大于36.5的自室外地面算至屋脊顶,屋脊线投影到相邻外墙面距离,。特定情况日照标准(1)老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;(2)在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;注释:针对建筑装修和城市商业活动出现的问题,如增设空调机、建筑小品、户外广告等已批准的原规划设计中没有的室外固定设施,要求其不能使相邻住宅原有日照标

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 城市 居住区 规划 设计规范 解读

三一办公所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

三一办公所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6455231.html